人体を上手に描く練習の方法-おススメは解剖図の模写と立体資料の活用

人体を上手に描く練習方法のおススメは解剖図の模写と立体資料の活用です。

ちとせ

ちとせわたしが一番効果を感じたのは解剖図の模写です。

デッサンの正しさだけが絵の魅力ではないのですが、管理人が人体をある程度上手に描けるようになった方法を紹介しますね。

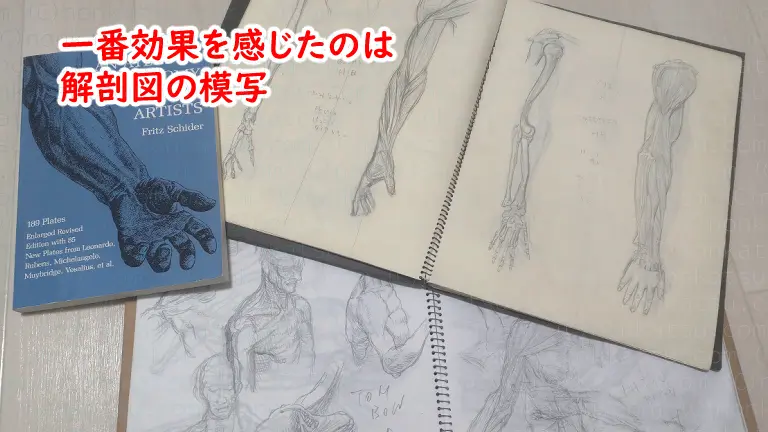

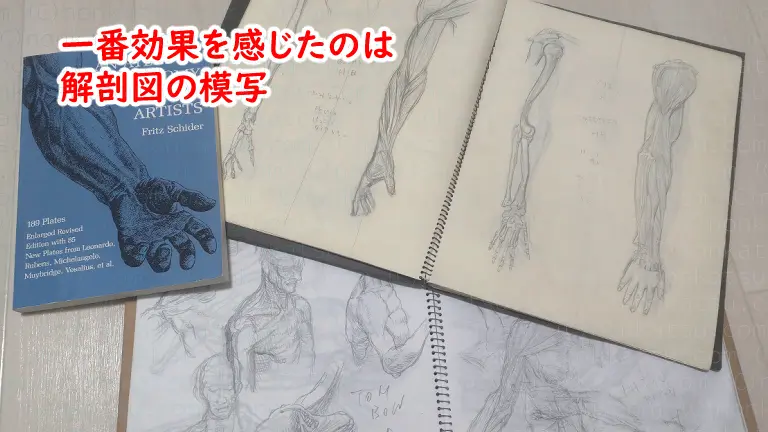

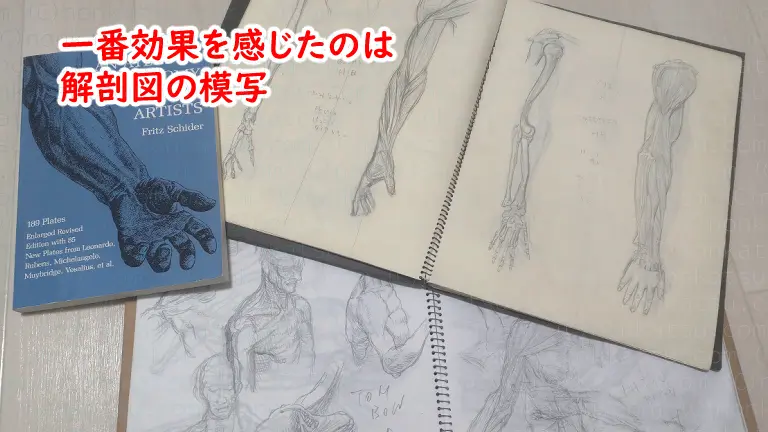

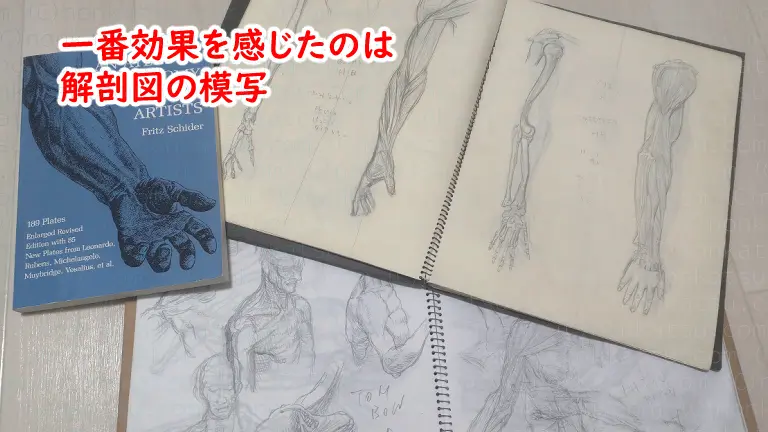

一番効果を感じたのは解剖図の模写

記事のタイトルにも書いた通り、わたしが一番効果を感じた練習方法は解剖図の模写です。

学生時代に取り組んだ練習方法です。

わたしは学生時代に2年ほどアトリエに通って油絵を描いていました。アトリエの先生に教えてもらった人体を上手に描く練習の方法が解剖図の模写です。夏休みなどの長期休暇にコツコツ模写していました。

社会人になって一度お絵描きから離れたのですが、お絵描きを再開した今何となく形がとれるのは学生時代の練習のおかげだと思います。

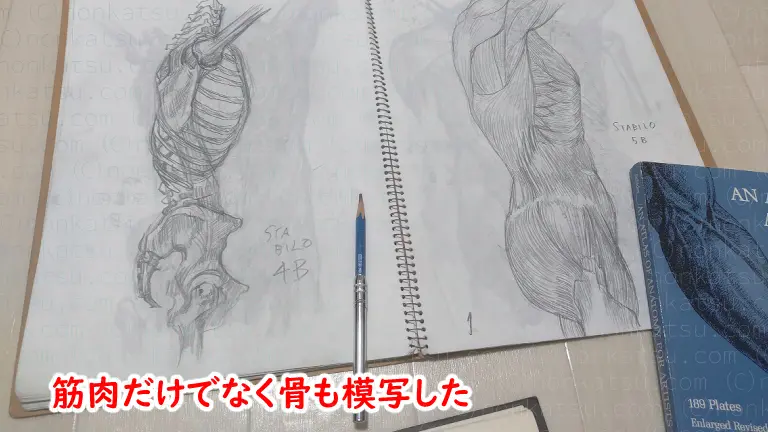

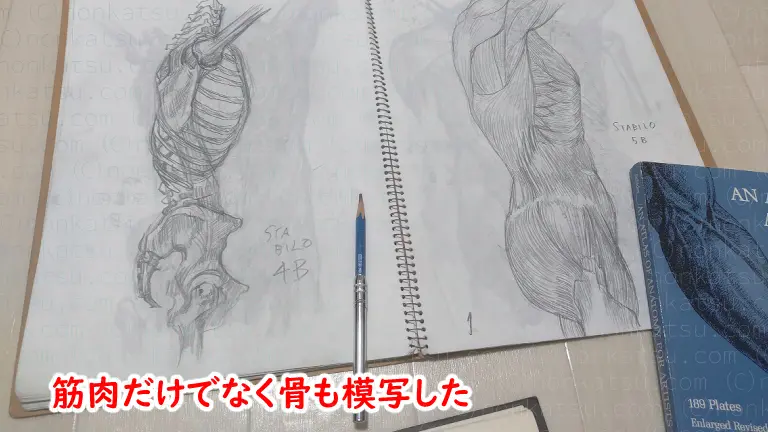

人体の構造を理解するために骨も模写した

模写をするときのポイントは人体の作りを考えながら描くことです。骨の上に筋肉があって筋肉の上に脂肪と皮膚がある、当たり前のことですが解剖図で実際の形を見るとたくさんの発見がありました。

こういう骨の形だから腕や足がこう動くんだとか、筋肉はいくつもに分かれているんだな…など。人体の作りを考えながら描くのはとても面倒で時間もかかり、上手に描けないのもツライのですが続けることで少しずつ上達しました。

人体の作りを理解するために骨の図も模写するのも良い経験になります。筋肉だけ模写するよりも退屈でツライ…のですが自分には効果が高かったので取り組んで良かったです。(でもツライ)

わたしが練習に使った本は以下です。

骨と筋肉の形が分かる良書

全身の骨と筋肉の図はもちろん主要なパーツの骨と筋肉の図に加えて人体の写真と巨匠のデッサン、古典絵画も収録されています。

模写をするなら電子書籍よりペーパーバックの方が使いやすいです。

印刷は基本的にモノクロで、一部2色刷りの英語の本です。文章より図がメインの本なので、英語が分からなくても大丈夫でした。

文章は例えば「1ページと2ページは若い男性の正面と側面と背面の骨を示す」といった感じで冒頭と巻末に収録図の説明があるくらいです。あとは図の近くに筋肉や骨の名前が書いてあったり、デッサンや絵画であれば作者名が書かれています。

難点はけっこうグロいのと、ぶっちゃけ解剖図の模写はつまらないことです。

楽しく模写を続けたい場合はイラスト寄りの本がおすすめです。

Amazonで評価が高い本

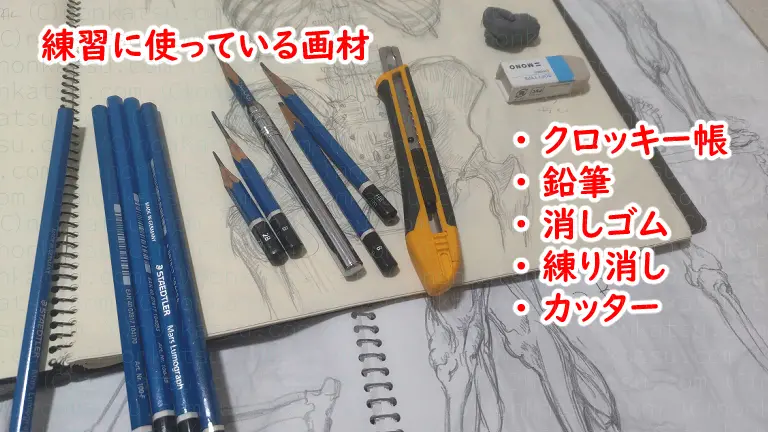

模写にはクロッキー帳を使う

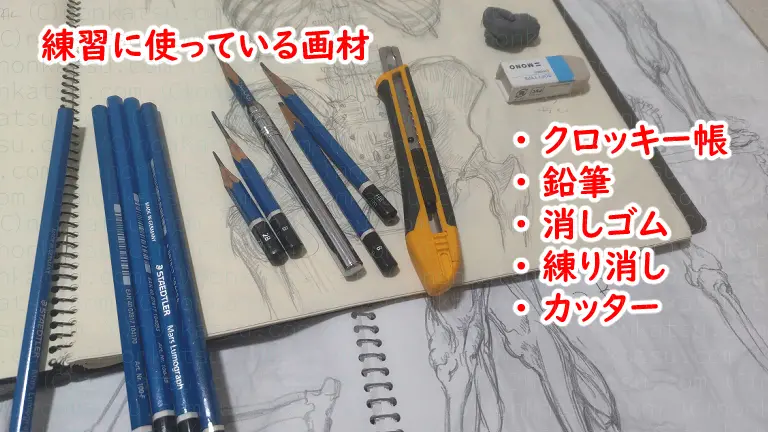

模写にはクロッキー帳を使っています。クロッキー帳以外の画材は鉛筆と消しゴム、練り消しとカッター(鉛筆削り用)です。

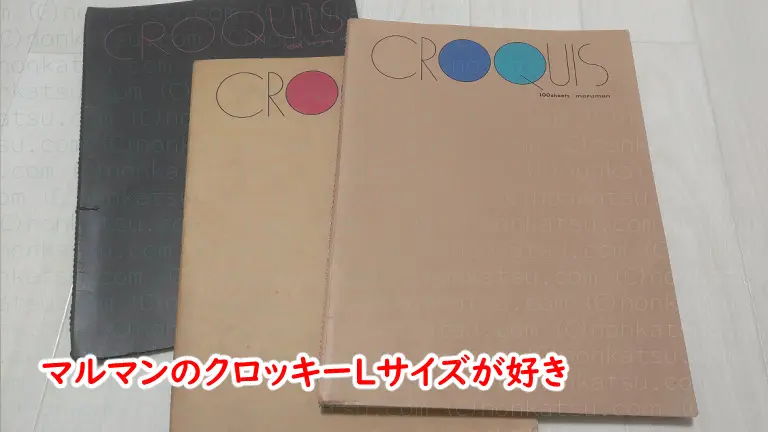

クロッキー帳のメリットは紙が薄くてかさばらないこと。マルマンのクロッキーLサイズがお気に入りです。

100枚つづりで厚さは1cmほどです。

かわいい女の子を上手に描きたい!なら美プラがおすすめ

かわいい女の子を上手に描きたい!場合は美少女プラモデル(美プラ)がおススメです。

かわいい!

お絵描き用におススメの美プラは創彩少女庭園シリーズです。

ファンタジー系ならアルカナディアシリーズがイチ押し。

見ているだけでワクワクします。

わたしは人体を描く練習に立体資料を活用しています。具体的にはデッサン人形と美少女プラモデル、フィギュア(可動/非可動)です。

立体資料の例

立体資料のメリットは好きな角度から見ることができること。お絵描き中に形がイメージできない所を手元ですぐに確認できます。上の図のような可動タイプならポーズも自由に変えられます。

かわいい女の子が描きたい場合は美プラの創彩少女庭園シリーズがおススメです。「普通の女の子プラモデル」がコンセプトのシリーズで、学生服や水着のキットがあります。

メカ系の美プラよりも組み立てが簡単で、ポージング中にパーツも取れにくいので使いやすいです。パーツを組み立てただけでも(塗装をしなくても)十分資料になります。この記事の画像の美プラも全て塗装なし、キットを組み立てただけです。

デメリットは組み立てるのに時間がかかること。組み立てが面倒な人は可動フィギュアが良いかもしれません。

ファンタジー系ならアルカナディアシリーズがイチ押しです。

自分のペースで練習を続ける

一番大切なのは練習の継続なのですが、ぶっちゃけ模写はめんどくさいしつまらないです。描かなければ上達もしないので、わたしも美プラなどに癒されつつ自分のペースで練習を続けたいと思います。

やる気のコントロールが一番難しいですよね。

ちょっとずつでも前に進めばおk!

お互いにがんばりましょう。

ではまた!